꼬박 10년 전인 2010년 봄, 히말라야에서 등반사고로 두 한국인 등반가가 사망했다.

이듬해, 동료 등반가들이 시신을 수습하기 위해 히말라야로 떠났다.

“그 친구가 지금 차디찬 곳에 묻혀 있다는 소식을 듣고 이것은 누군가는 해야 하고 또

그것이 내가 다닌 선배들에게 배운 것이기 때문에 저의 몫이라고 생각을 했습니다”

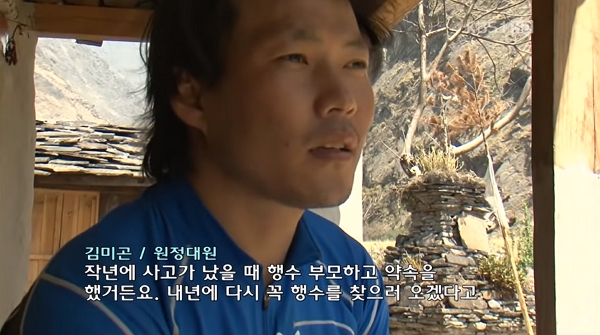

두 한국인 등반가가 사고를 당하던 순간 함께 있었던 김미곤 등반가도 시신 수습을 위해 원정에 합류했다.

김미곤 등반가 또한 당시 발에 심한 동상을 입었고, 발가락을 잘라내야 했다. 병원에서는 만류했다.

“작년에 사고가 났을 때 행수 부모하고 약속을 했거든요. 내년에 다시 꼭 행수를 찾으러 오겠다고.

병원에서는 다시 가면 상처가 다 아물기 전에 가면 안 된다, 다시 발가락 두 개를 더 절단해야 될 수도 있다고 하는데 약속을 했으니까 가야죠”

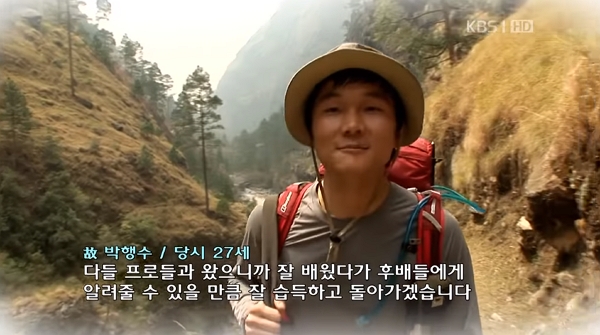

사고 당시 27살로 막내였던 故 박행수 대원.

박행수 대원의 부모님은 아들이 등반 중이었다는 사실을 몰랐었다.

충분히 정상에 가리라고 생각했다. 갑작스러운 악천후로 길을 잃을 줄은 꿈에도 몰랐다.

사망한 故 박행수 대원, 故 윤치원 대원과 마지막까지 함께 있었던 강연룡 대원은 이렇게 회고했다.

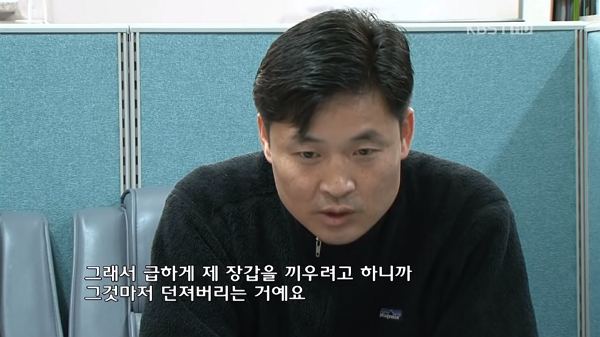

“이 친구(박행수) 컨디션이 너무 안 좋은 거예요. 어떤 체력적인 저하로 정신착란 같은 것도 왔을 수도 있고,

(행수가) 장갑을 벗어 던졌어요.

장갑을 벗어 던졌는데 보니까 손가락이 얼어 있더라고요.

그래서 급하게 제 장갑을 끼우려고 하니까 그것마저 던져버리는 거예요”

이상증세로 故 박행수 대원이 자꾸 장갑을 벗자 강연룡 대원은 자신의 장갑을 끼우려고 했다. 그 결과 강연룡 대원은 열 손가락을 모두 잃었다.

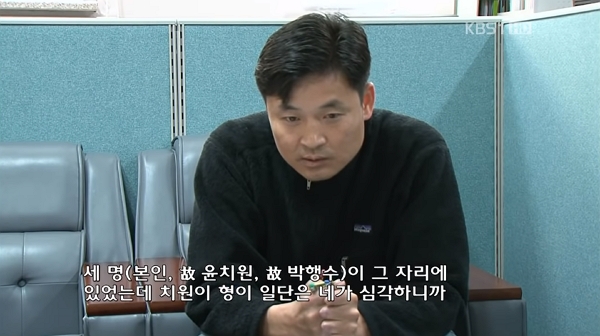

그 자리에는 강연룡 대원과 故 박행수 대원, 故 윤치원 대원 총 세 명이 있었다.

“치원이 형이 일단은 네가 심각하니까 일단 네가 먼저 내려가라. 먼저 내려가고 행수는 내가 데리고 내려가겠다…”

그러나 윤치원 대원은 뒤따라 내려오지 못했다.

1년이 지나 동료의 시신을 수습하러 떠나온 길.

장갑을 벗어 던졌다던 故 박행수 대원의 양손에는 양말 한 짝씩 씌워져 있었다.

“치원이 형이 씌워 준 걸로 알고 있어요”

원정대는 손에 새 장갑을 씌워주었다. 선배 등반가들은 27살에서 시계가 멈춘 막내에게 그렇게 마지막 절을 했다.

막내에게 자신의 양말을 벗어 씌워준 故 윤치원 대원은 그 곁을 지킨 뒤 혼자 뒤늦게 내려오다 불귀의 객이 됐다.

사고 전 히말라야 마나슬루 정상에 오르려던 그날, 故 윤치원 대원은 웃으면서 바리바리 짐을 쌌었다.

“원래 이렇게 많이 안 챙기는데 대원들 많이 먹이려고”

그렇게 나눠 먹을 음식을 챙겨 떠났던 故 윤치원 대원의 시신은 끝내 발견되지 못했다.