자기공명영상촬영(MRI)을 하던 환자가 갑자기 기기 안으로 빨려든 산소통에 끼어 사망하는 사고가 발생했다.

지난 17일 KBS 뉴스에 따르면 사망한 60대 환자 A씨는 지난 14일 오후 경남 김해시에 소재한 한 병원에서 MRI를 촬영했다.

해당 병원 중환자실에 입원해 있던 A씨가 경련을 일으키자 의료진이 원인을 찾기 위해 A씨를 MRI실로 옮긴 것.

중환자실에서 산소 호흡기를 사용한 그는 MRI실에서도 산소 공급이 필요한 상태였다.

병원 관계자에 따르면 의료진의 요청으로 MRI실에 산소통을 반입했다고 한다.

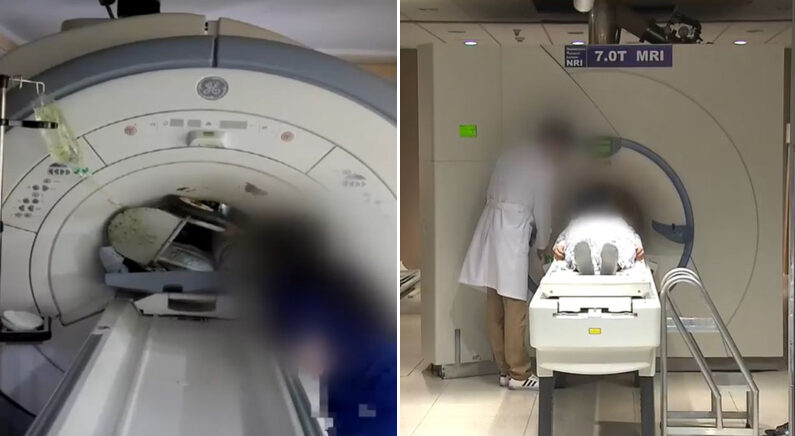

의료진이 MRI기기를 작동하자 강한 자성이 발생했고 2m가량 떨어져 있던 산소통이 기기안으로 빨려 들어갔다.

금속 재질의 산소통은 높이 128cm, 둘레 76cm, 무게 10kg가량으로 수레와 함께 기기 쪽으로 빠르게 움직였다.

MRI기기로 들어간 산소통은 촬영을 준비하던 A씨의 머리와 가슴 등을 압박했고 결국 A씨는 사망했다.

병원 측은 경찰 조사에서 A씨의 사인을 ‘외상성 뇌손상’이라 밝혔다.

일반적으로 MRI 기기를 작동할 때는 강한 자력이 흐르기 때문에 통상 주변에 금속 물체를 절대로 두지 않는다.

의료진도 촬영 전 환자에게 금속 장신구 등을 떼어내도록 하는 등 안전조치를 취한다.

의료계 관계자들은 “MRI실에 금속 장비나 기기를 두면 안 된다는 것은 의료진이면 누구나 아는 상식”이라며 “기본적인 안전 수칙을 지키지 못해 발생한 초보적이고 이례적인 사고”라고 입을 모았다.

이번 사고가 그만큼 이해하기 어려운 예외적인 경우라는 의미다.

경찰은 사고가 난 MRI실에 CCTV는 없었다며 정확한 사인을 확인하기 위해 18일 국과수 부검을 진행하고 있다.

더불어 MRI실 내부에 산소공급장치가 갖춰져 있었음에도 산소통을 반입했던 이유 등 의료진의 과실 여부에 초점을 맞춰 조사할 계획이라고 밝혔다.

한편, 식품의약품안전처의 ‘MRI 취급 시 주의 사항’ 자료를 보면 MRI 기기에 침대나 의자가 빨려 들어간 해외 사고 사례가 있다.

국내에서는 의료진이 가운 주머니에 꽂아둔 가위 등이 MRI 기기에 달라붙었다는 정도의 사례가 있는 것으로 알려졌다.