이대로 가다가는 언젠가 대한민국이 사라지지 않을까.

2020년 우리나라 출산율이 0.84명으로 OECD 38개 회원국 중 최하위다.

OECD 회원국 평균은 1.61명. 1명 미만은 우리나라가 유일하다.

인구는 2019년 11월 이후 22개월째 자연감소(사망〉출생)가 이어지고 있다.

지난 8월 통계청이 발표한 우리나라 ‘2020년 출생 통계’에 따르면 지난해 출생아 수는 27만 2377명으로 전년보다 10.0%(3만 339명) 감소했다.

연간 출생아 수가 20만명대로 떨어진 건 처음이다.

2001년 55만 9900명을 기록했던 출생아 수는 19년만에 반토막이 났다.

우리나라 저출산 대책에 투입되는 예산이 매년 가파른 증가세를 보이고 있으나 출산율 감소를 막지 못한다는 지적이 나오는 이유다.

지난달 국정감사에서 국회 여성가족위원회 소속 김미애 의원(국민의힘)은 “저출산 예산은 지금까지 누적 380조2000억 원을 사용했고, 아이 1명당 6000만원의 예산을 투입했다. 이는 예산이 부족한 게 아니라 실효성 없는 사항을 심의하고 걸러내지 못해 저출산 정책에 실패한 것”이라고 비판했다.

실제 올해 정부의 저출산 예산은 46조 원으로 국가 전체 예산의 1/10이 저출산대책에 투입됐다.

그럼에도 출산율이 반등할 기미를 보이기는커녕 날개 없는 추락만 거듭하고 있다.

지난달 20일 방영한 KBS1의 ‘시사기획 창’은 ‘저출산위원회’가 펴낸 700쪽짜리 보고서를 분석해 예산 46조 원의 실체를 밝혔다.

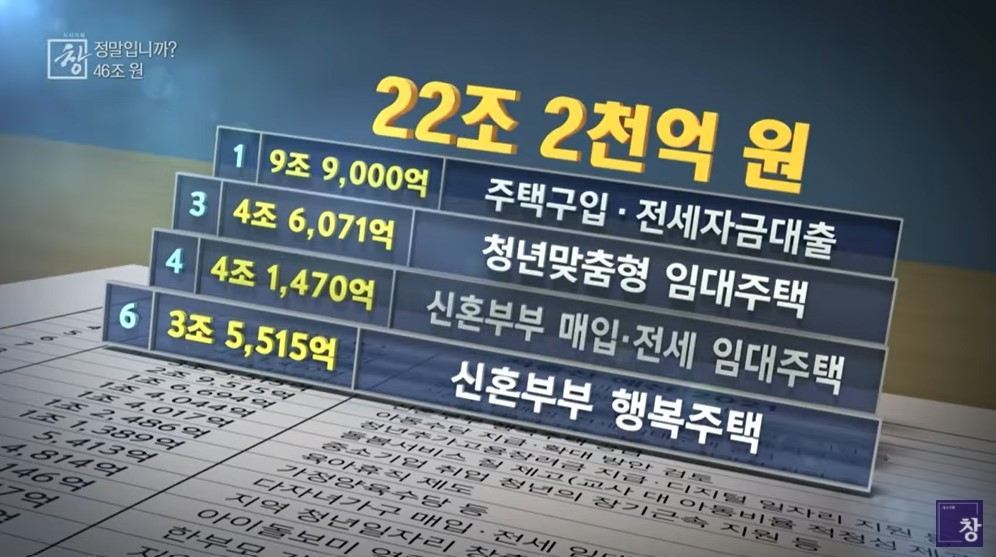

저출산 예산에 포함된 127개의 과제 중 1조 원이 넘는 건 12개.

그중에서도 뼈대를 이루는 아이돌봄에 해당하는 예산이 15조 7천억이었다.

하지만 국민들이 직접 체감하는 정부지원은 열악하다.

대부분 지원이 대기업 종사자 등 특정계층에 몰리고 있고, 간접지원 형식으로 이뤄지고 있기 때문이다.

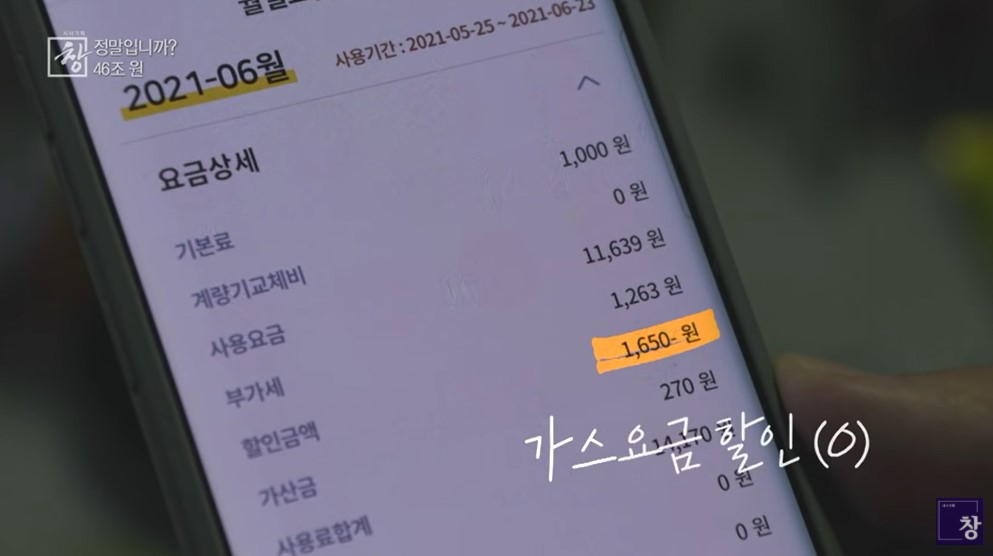

다자녀 혜택을 받는 한 가정의 예를 살펴보면 전기 요금 1만4000원 할인, 수도세 4340원 할인, 가스 요금 1650원 할인 등으로 좀 깎아줬다는 정도의 느낌이었다.

정작 돈이 많이 들어가는 시기인 아이들의 초·중등 시절에는 아동수당이나 육아휴직의 혜택도 없었다.

출산 휴가나, 육아 휴직 등과 관련된 예산의 65%가 대부분 대기업, 공공 기관의 몫이다 보니 정규직이 아니면 혜택은 그림의 떡이다.

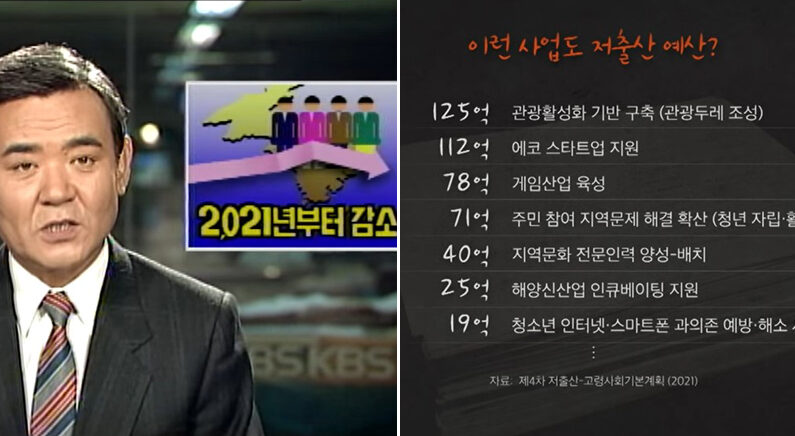

더 큰 문제는 저출산과 관련이 없어 보이는 관광활성화 기반 구축, 에코 스타트업 지원, 게임산업 육성 등 예산 담당자조차도 왜 이 항목이 저출산 관련 예산인지 모르는 사업들이 저출산 예산으로 운영되고 있다는 것이다.

이처럼 상대적으로 체감도가 낮은 주거(주택구입, 전세자금)나 고용, 교육 등 간접지원 분야가 60%가 넘었다.

이와 관련해 국회예산정책처도 “정부 정책 중엔 저출산 대책의 목적에 부합하지 않는 사업들이 있다”며 “수혜자 입장에서 정책의 효과성을 고려할 필요가 있다”고 지적했다.