지난 3월, 미술관에서 전시 중이던 1억원 작품에 아이들이 올라타 자국을 남겼다.

함께 온 아빠는 아이들을 말리지 않고 카메라를 꺼내 사진을 찍었다.

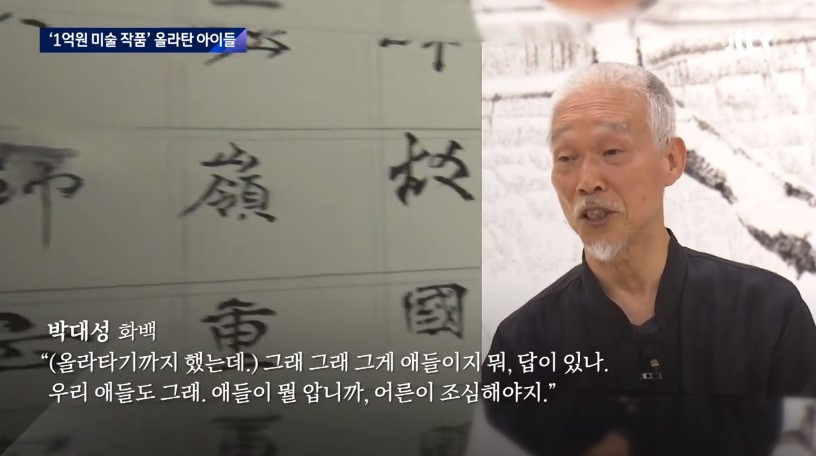

전시물은 한국화의 거장 박대성 화백의 작품이었다.

작품을 망쳤으니 화가 날 법한 상황이지만 박 화백은 “어떤 문제도 삼지 말라”며 아이들을 용서했다.

“그게 애들이지 뭐, 답이 있나. 우리 애들도 그래. 애들이 뭘 압니까, 어른이 조심해야지. 그래서 더 이상 얘기할 것 없다고 그랬어.”

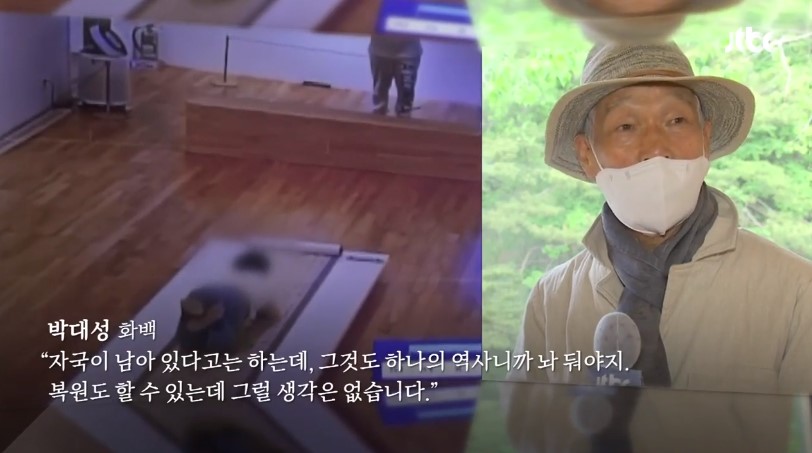

복원할 수도 있었지만, 박 화백은 그대로 전시하기를 원했다.

그렇게 생긴 작품의 자국조차 하나의 역사라고 생각했기 때문이다.

최근 박 화백은 조선일보와 인터뷰하며 발자국을 남긴 아이를 ‘봉황’이라고 표현했다.

작품이 훼손됐다는 뉴스는 현재 유튜브에서 219만 조회수를 기록하고 있다.

이와 관련해 박 화백은 “그 아이가 아니었으면 사람들이 내 작품을 그렇게 많이 봤겠나”라며 ‘봉황’의 의미를 설명했다.

당시 아이가 올라탄 작품은 통일신라시대 최고 명필인 김생의 글씨를 모필한 것으로 20m에 달하는 두루마리 형태였다.

미술관에서는 액자에 넣기 어려운 크기다 보니 바닥에 단을 설치하고 그 위에 길게 늘어뜨린 형태로 전시했다.

관람객과 거리를 좁히려고 당시에는 안전선도 쳐 놓지 않은 상태였다.

박 화백은 “전시관에 다시 가서 보니 아이들 눈에는 미끄럼틀같이도 보이겠더라”라고 말했다.

이어 “내가 보상을 요구하면, 그 아이 부모가 아이를 얼마나 원망하겠나. 아이도 위축될 테고. 아이가 미술관에서 가져가는 기억이 그래서는 안 된다”라고 덧붙였다.

다만, 이번 기회가 관람 문화를 개선하는 데 도움이 됐으면 하는 바람을 전했다.

아이들 덕분에 작품이 유명해졌다고 했지만, 박 화백은 이미 한국화의 거장으로 손꼽힌다.

1979년 중앙 미술대전에서 대상을 수상하면서 이름을 알리기 시작했다.

칠순이 넘은 지금까지 700호가 넘는 대작을 그려내는 열정적인 작품 활동을 이어가고 있다.

지난해 10월에는 문화예술 발전 유공자로 선정돼 옥관 문화훈장을 수훈했다.