설악산 국립공원에서 입산금지구역인 토왕성폭포 일대에 추락사 시신 사진을 모자이크나 블러 처리도 없이 사용한 경고문을 부착하면서 갑론을박이 이어지고 있다.

17일 조선닷컴에 따르면 설악산국립공원사무소는 설악산 토왕성폭포 인근 산길에 안내판을 설치했다. 그러면서 해당 구간이 ‘출입금지구역’이라며 추락사 사고 장면을 찍은 것으로 보이는 사진 2장을 사용했다.

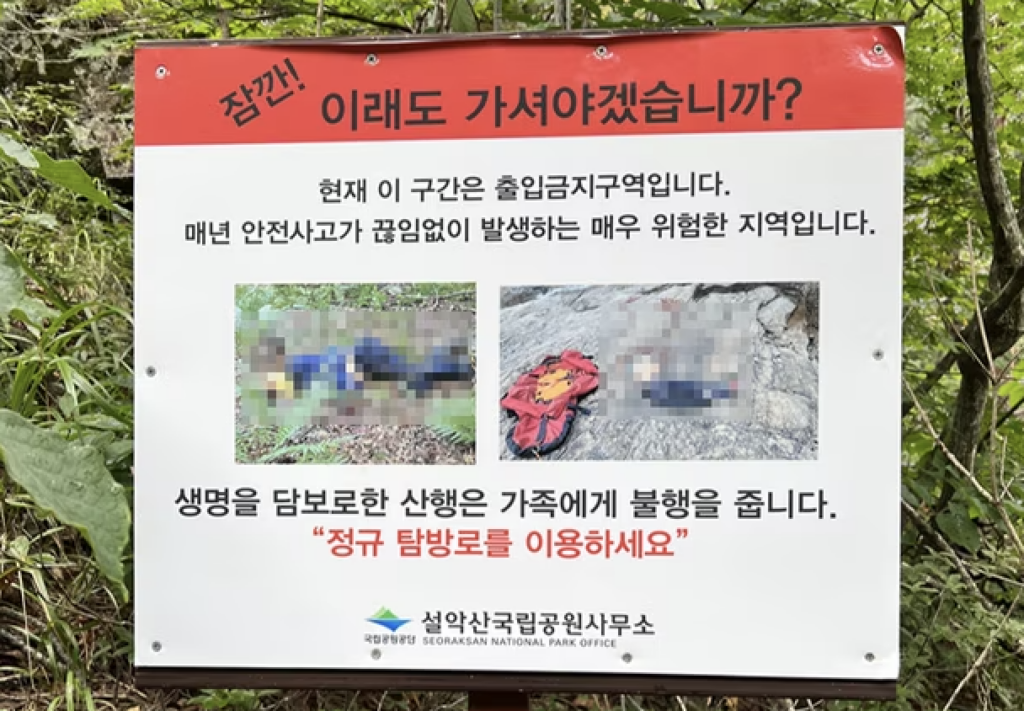

안내문에는 ‘잠깐, 이래도 가셔야 하겠습니까’라는 경고문과 함께 ‘현재 이 구간은 출입금지 구역’ ‘매년 안전 사고가 끊임없이 발생하는 매우 위험한 지역’이라고 적혀있다.

문제가 된 것은 안내 문구 아래에 나란히 배치된 두 장의 사진이다.

사진에는 추락한 등산객 시신으로 추정되는 형체가 각각 흙길과 돌 위에 누워있는 모습이 찍혔는데, 팔 다리가 모두 꺾이고 주위에 피가 흥건한 장면까지 모자이크 없이 그대로 담겨있었다.

이 구간은 일반 등산객은 출입할 수 없으며, 사전에 국립공원을 통해 허가받은 등반객이 이용할 수 있는 구간으로 알려졌다. 실제로 해당 구간을 지나가다가 실족해 사망한 사례가 종종 있는 것으로 전해졌다.

그러나 국립공원의 의도는 이해하지만, 추락사 사진을 모자이크도 없이 그대로 사용한 것은 과하다는 지적이 나왔다.

반면 일부 누리꾼들은 “담뱃갑에 있는 공익광고처럼 꼭 필요한 경고” “가지 말라고 하면 가지 말아라” “오죽했으면 저렇게까지 했을까”란 의견 또한 만만치 않다.

한편 최근 5년간 국립공원에서 탐방객 안전사고가 770건 발생한 가운데 가장 많은 사망 사고가 발생한 곳은 설악산이었다.

지난 9일 국회 환경노동위원회 소속 임이자 국민의힘 의원이 국립공원공단으로 제출받은 자료에 따르면 2018년부터 지난달까지 국립공원 탐방객 가운데 사망자는 73명, 부상자는 697명이었다. 사인은 심장 돌연사가 32건으로 가장 많았고 추락사도 30건에 달했다.