대학 병원에서 1년 넘게 신경통 진단을 받고 지속적인 치료를 받던 73세 여성.

그런데 말기 암이라는 진단받고 결국 숨을 거뒀다.

지난 26일 YTN 뉴스는 해당 환자의 초기 MRI에 종양을 의심할 수 있는 ‘병변’이 찍혀 있었던 것이 나중에 확인됐다고 보도했다.

유족들은 의사가 암 판정 시기를 놓쳤다고 주장하고 있다.

“끝까지 살고 싶어 하셨다. 돌아가시기 얼마 전까지도 자기는 치료 약이 없느냐고 (물었다)”

삼 남매는 아직도 어머니의 부재를 받아들이기 힘들어했다.

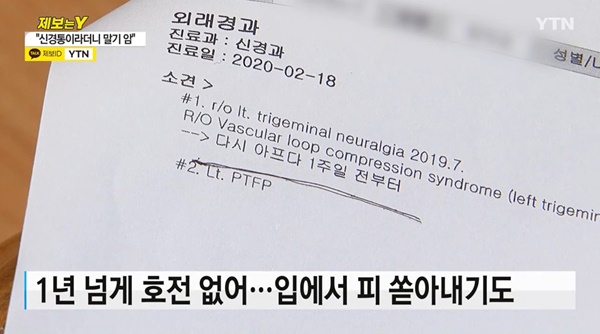

3년 전 어머니는 뺨 쪽이 아파 경기도의 한 대학병원 신경과 진료 후 삼차신경통 진단을 받았다.

얼굴과 머리에서 오는 통각과 온도감각을 뇌에 전달하는 신경으로 말 그대로 신경통의 한 종류다.

의사 말을 믿고 1년 넘게 치료를 받았지만, 증상은 점점 심해졌다.

급기야 입에서 피를 콸콸 쏟아내는 날도 있었다.

그런데 약 1년 반 뒤 어머니는 해당 병원 이비인후과에서 ‘침샘암 4기’ 진단을 받았다.

다급한 마음에 다른 병원으로 옮겨 여러 차례 수술을 받았지만 이미 암은 온몸으로 퍼진 상태였다.

그렇게 어머니는 사망했다.

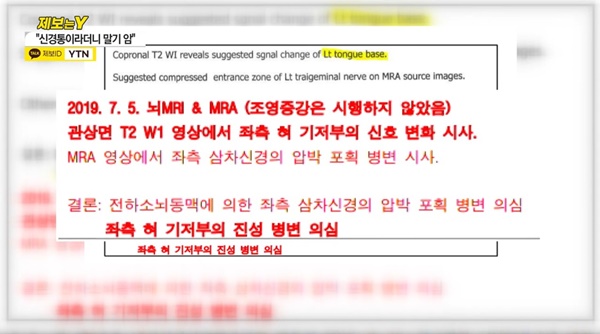

유족은 첫 병원에서 촬영한 MRI 사진 판독을 외부 영상의학과에 요청했다가 충격적 결과를 통보받았다.

혀 아래쪽에 종양 가능성이 의심되는 병변이 보인 것.

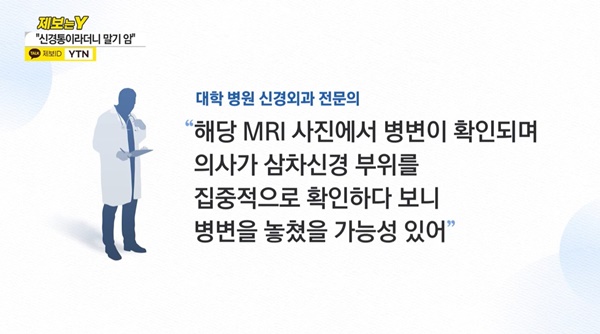

한 신경외과 전문의는 해당 사진에서 병변이 확인된다고 했다.

이어 첫 진단을 내린 의사가 삼차신경 부위를 집중적으로 확인하다 보니 놓쳤을 수 있다는 의견을 내놨다.

YTN 측은 첫 진단을 내린 의사에게 입장을 물었지만, 답변이 없는 상황.

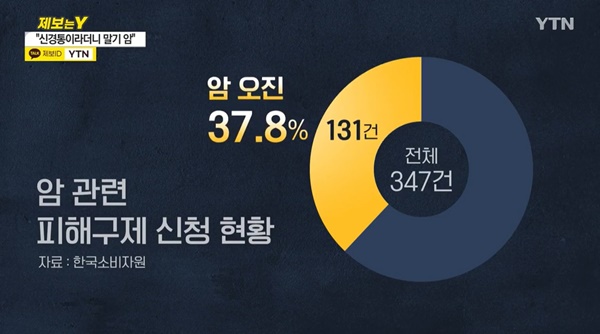

한편, 최근 5년 동안 한국소비자원에 접수된 암 관련 의료서비스 피해구제 신청 340여 건 가운데 암 오진 사례는 37.8%에 달했다.

이 중 암인데 ‘암이 아닌 것’으로 진단한 경우가 무려 87%다.