관용이라는 단어를 찾기 힘든 퍽퍽한 세상에서, 타인의 잘못을 넉넉한 품으로 안아준 한 화백의 모습이 재조명됐다.

최근 온라인 커뮤니티에는 ‘초딩이 작품 훼손하자 70대 화백의 반응’이라는 제목의 글이 공유됐다.

사연의 주인공은 한국화의 거장 박대성 화백(77)이다.

지난해 3월, 경북 경주엑스포대공원 솔거미술관에서는 박 화백의 작품이 전시됐다.

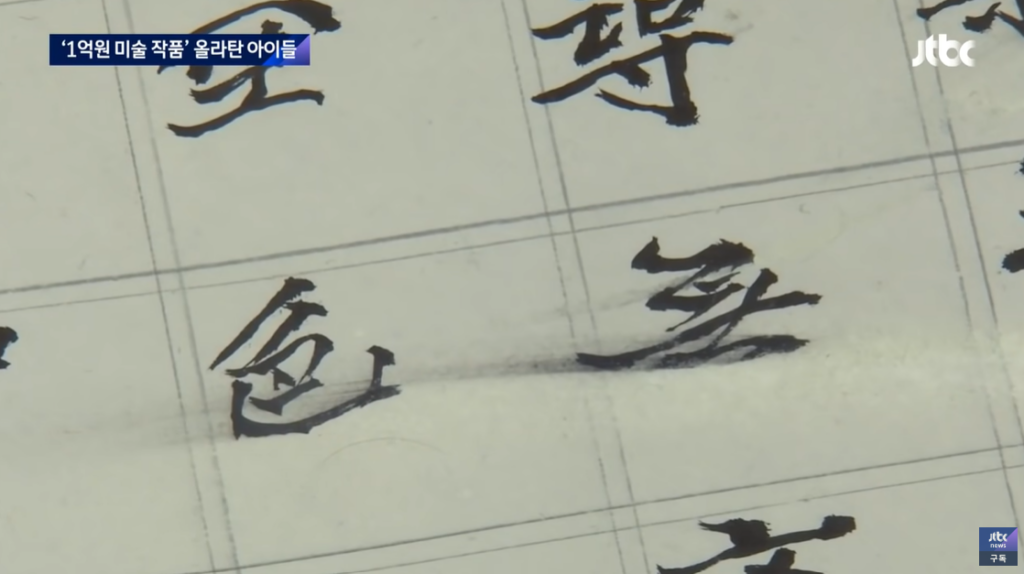

통일신라 명필 김생의 글씨체를 따라 쓴 작품은 길이가 20m에 달하는 두루마리 형태로 액자에 넣기 어려웠다.

미술관에서는 바닥에 단을 설치하고 그 위에 작품을 길게 늘어뜨린 형태로 전시했다.

관람객과 거리를 좁히려고 당시에는 안전선도 쳐 놓지 않은 상태였다.

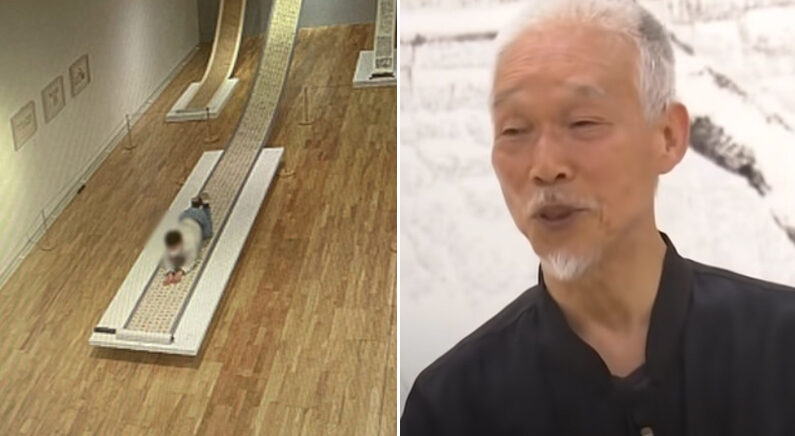

그런데 전시실에 들어선 열 살 남짓한 남자아이 하나가 길게 늘어뜨린 박 화백의 작품에 다가와 올라탔다

또 손으로 글자를 만지고 작품 위를 기어 다니는가 하면 급기야 작품 위에 벌렁 누었다.

함께 온 아이의 아버지는 아이를 말리는 대신 그 모습을 카메라에 담기 바빴다.

아이의 장난으로 1억원 작품의 글씨는 번졌고 손자국과 발자국도 남았다.

CCTV를 통해 이를 확인한 미술관 측은 이 가족을 찾아 항의했다.

아이의 아버지는 “작품을 만져서는 안 되는지 몰랐던 것 같다, 죄송하다”고 전했고, 박 화백에게도 미술관을 통해 여러 차례 사과했다.

이후 박 화백의 대응은 많은 사람에게 큰 울림을 전했다.

작품을 망쳤으니 화가 날 법한 상황이지만 박 화백은 “어떤 문제도 삼지 말라”고 아이들을 용서했다.

자신이 보상을 원하면 아이의 부모가 아이를 얼마나 원망하겠냐는 것.

박 화백은 “애들이 뭘 압니까, 어른이 조심해야지”라며 “(문제로 삼으면) 아이도 위축될 테고. 아이가 미술관에서 가져가는 기억이 그래서는 안 된다”고 말했다.

자국이 남은 작품은 복원할 수도 있었지만, 박 화백은 그대로 전시하기를 원했다.

그렇게 생긴 작품의 자국조차 하나의 역사라고 생각했기 때문이다.

오히려 아이가 자신에게 ‘봉황’같은 존재라고 설명하기도 했다.

작품이 훼손됐다는 뉴스는 당시 유튜브에서 200만 조회수를 넘어섰다.

박 화백은 “그 아이가 아니었으면 사람들이 내 작품을 그렇게 많이 봤겠나”라며 ‘봉황’의 의미를 설명했다.

당시 언론 인터뷰를 통해 그 역시 어른들의 넉넉한 품을 경험했던 일화를 털어놨다.

그는 네살 때 빨치산이 휘두른 낫에 부모를 잃고, 그의 왼쪽 팔꿈치 아래도 잘려 나갔다.

이후 지긋지긋하게 놀림에 시달리며 중학교를 마지막으로 학교도 나가지 않았다.

그랬던 그가 어린 시절 친척 집 제사에 갔다가 지방 쓰려고 오려놓은 종이에 병풍 그림을 흉내 내 그린 적이 있다.

이를 본 친척 어른은 아무런 타박도 없이 ‘그림에 소질이 있다’는 그 말 한마디만 했다고.

박 화백은 “부모도 없고 팔도 없으니, 기죽지 말란 의미로 그러신 것 같은데, 그 말 한마디가 날 화가로 이끌었다”고 말했다.

지난해 아이들 덕분에 작품이 유명해졌다고 말했던 박 화백은 이미 한국화의 거장으로 손꼽힌다.

1979년 중앙 미술대전에서 대상을 받으면서 이름을 알렸고, 칠순이 넘은 지금까지 700호가 넘는 대작을 그려내는 열정적인 작품 활동을 이어가고 있다.

2020년 10월에는 문화예술 발전 유공자로 선정돼 옥관 문화훈장을 수훈했다.